こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)の久永です。

現在求職活動中の人や、未来の求職者に向けてコンテンツを発信していく採用オウンドメディアは、採用難度が高まってきている昨今、多くの企業から注目されています。採用オウンドメディアを開設することで「応募者数の増加」「採用コスト削減」「ミスマッチ防止」などのメリットがあるためです。

しかし、いざ採用オウンドメディアを開設する上で、下記のような課題が生じるかと思います。

- 採用オウンドメディアのデメリットが知りたい

- 採用オウンドメディアの始め方がわからない

- 成功するイメージがわかない

- 他社の事例が知りたい

本記事では、企業の採用担当者さまへ向けて、採用オウンドメディアの基礎知識から始め方について紹介しています。

採用サイトや採用ブログ構築はおまかせ

もくじ

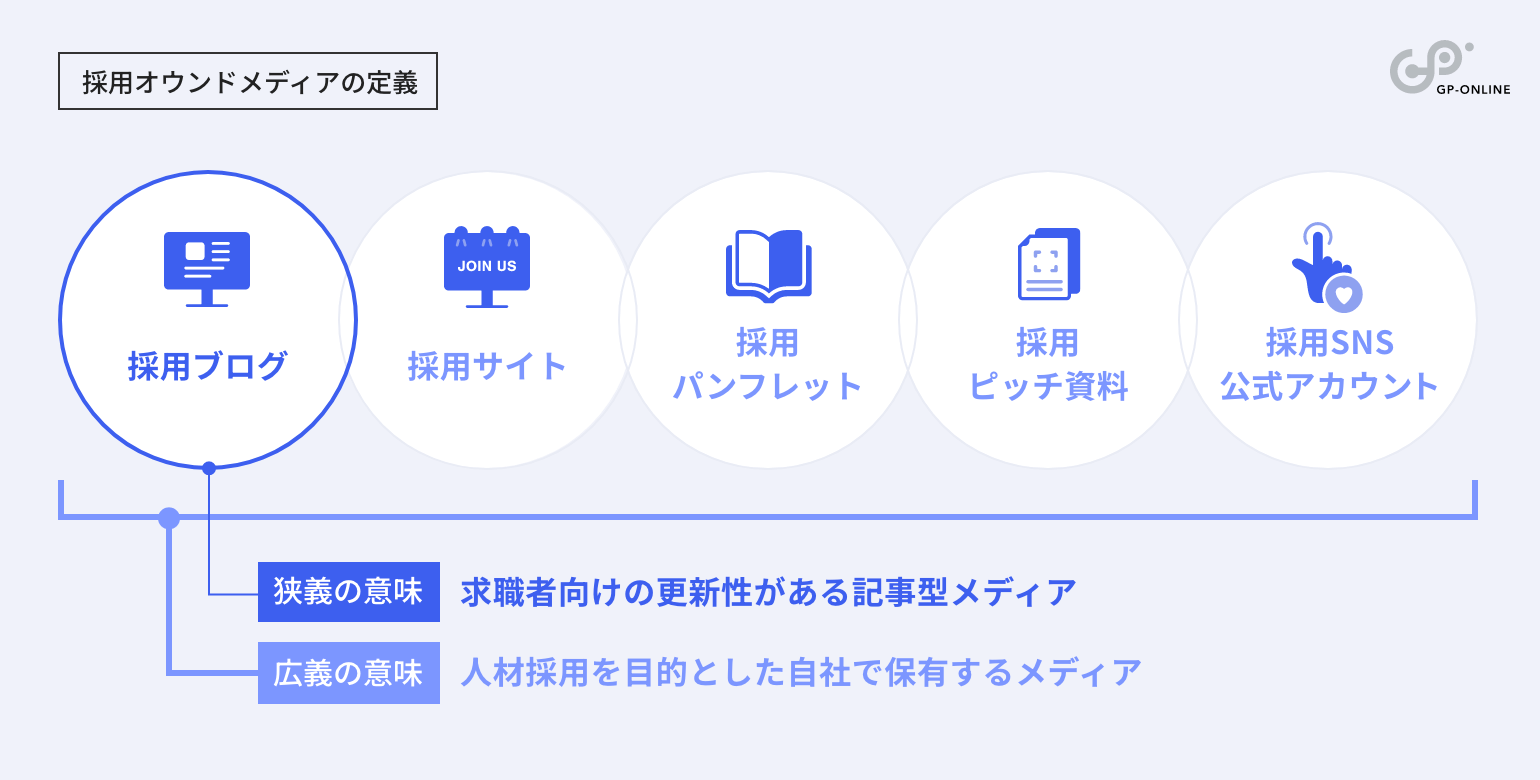

採用オウンドメディアとは

採用オウンドメディアとは、現在求職活動中の人や、未来の求職者に向けてコンテンツを発信していくメディアのことです。「事業内容」「社員紹介」「企業文化」などの情報を発信して、企業の認知度や理解度を高め、最終的に採用につなげる目的があります。

採用オウンドメディアの最大の特徴は、情報を蓄積しやすい点です。例えば、近年ではSNSを活用して認知度を高める企業も増えていますが、SNSでは情報がすぐに流れてしまう側面があります。一方、採用オウンドメディアは情報を整理して蓄積ができるので、どのタイミングからでも求職者は知りたい情報をサイト上で閲覧できます。

そもそもオウンドメディアとは

オウンドメディアとは、自社で保有するメディアのことを指します。広義の意味では「コーポレートサイト」「採用サイト」「公式SNSアカウント」「公式ブログ」などですが、狭義の意味では「更新性のある記事型メディア」として、昨今定着してきました。

【関連記事】オウンドメディアの意味とは?実際の活用事例を交えて目的・効果を解説

採用サイトとの違い

採用オウンドメディアを開設する上で「採用サイトとは何が違うのか」と疑問をもつ方も多いかと思います。冒頭に出てきた「採用オウンドメディアの定義」の図を見ていただく通り、採用サイトは採用オウンドメディアのひとつという位置づけです。

採用オウンドメディアが注目されている理由

採用オウンドメディアが注目されている理由について紹介します。

- 人材の獲得が難しくなってきているため

- 多様化した求職者の就業価値観に対応するため

人材の獲得が難しくなってきているため

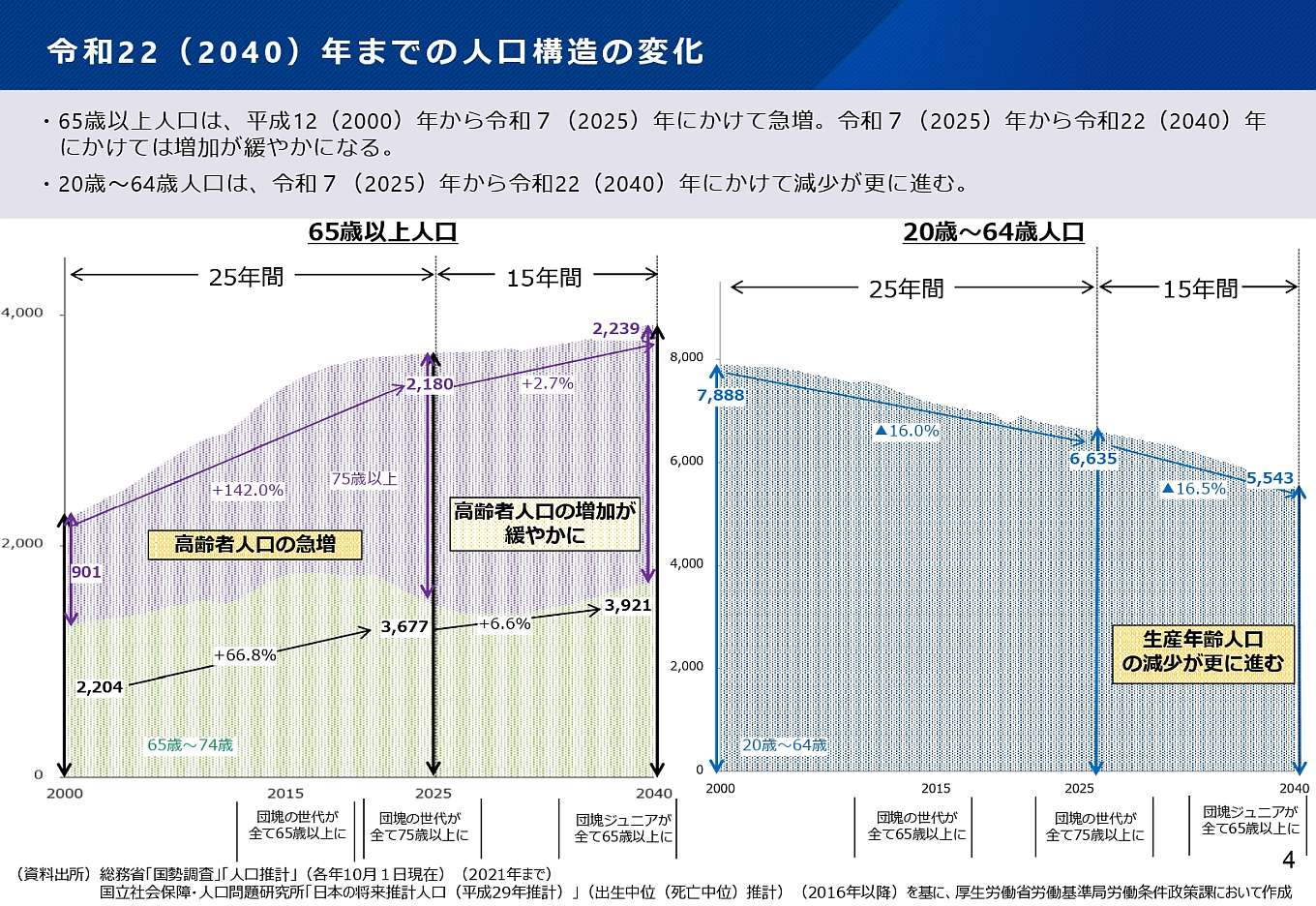

採用オウンドメディアが注目されている理由のひとつは、人材の獲得が難しくなってきているからです。

少子高齢化の影響もあり、近年、厳しい採用競争が続いています。企業としては、売り手市場の中で自社を選んでもらうために、社風や強み自社で働くメリットを訴求して、情報発信をする必要があるといえるでしょう。

求人広告や人材紹介などの媒体では、主に就職を希望している顕在層にしかアプローチができません。一方、採用オウンドメディアは、広範囲の求職者へアピールできるため、潜在層に先行してアプローチできる採用手法として注目を集めています。

多様化した求職者の就業価値観に対応するため

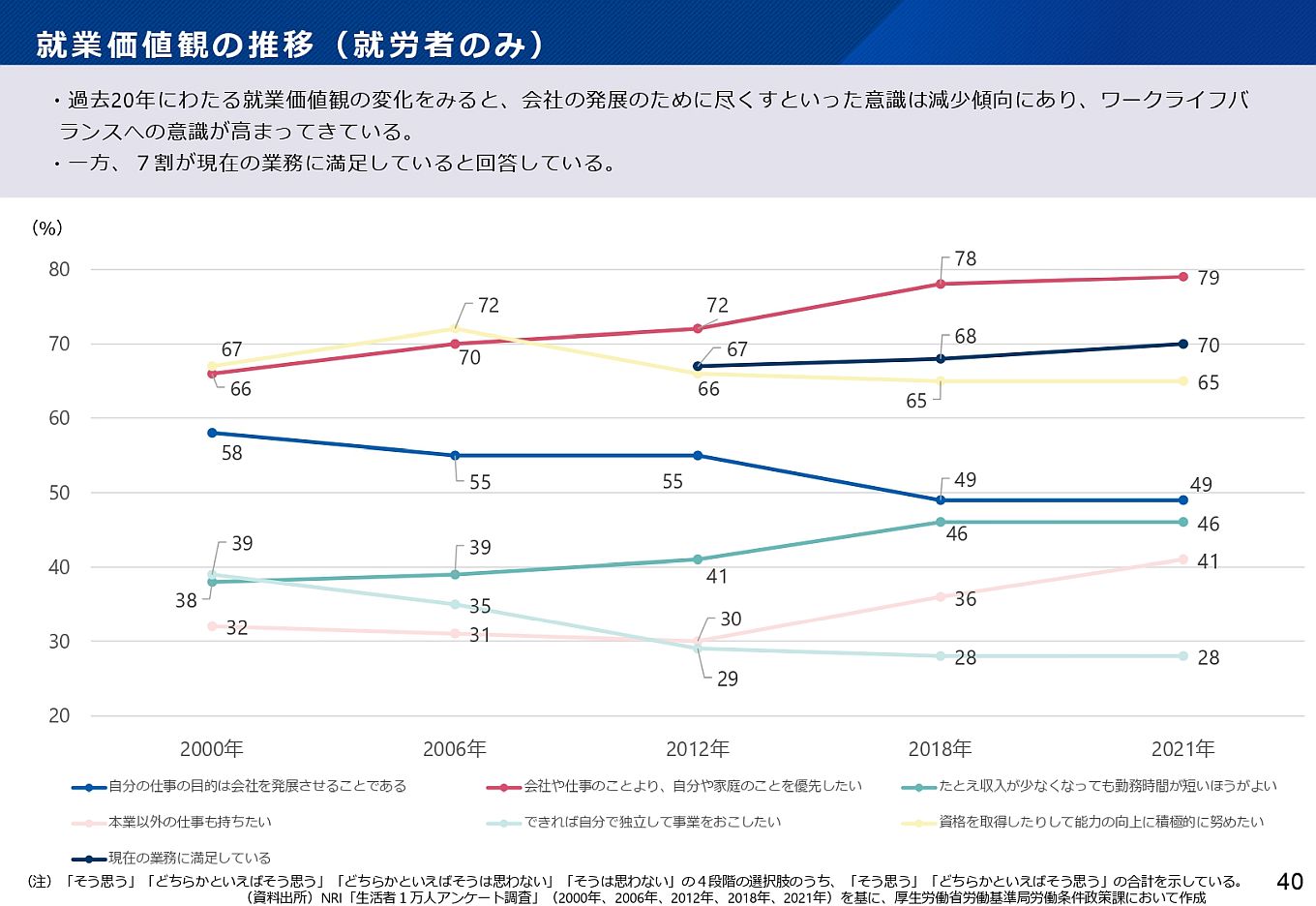

採用オウンドメディアが注目されている理由の2つ目は、多様化した求職者の就業価値観、いわゆる「シゴト観」に対応するためです。

- 転職することが当たり前になった

- 終身雇用を維持し続けるのは難しいと言われるようになった

- 産後も働くことが当たり前になった

働く人の価値観は、ライフステージによっても大きな変容がありますが、NPIの調査によると時代とともに変化もしてきています。

近年、ワークライフバランスへの意識が高まってきています。「自分の価値観を大切にできる職場」で働くことを重視する求職者の割合が増加しているといわれています。そのため、価値観重視の求職者からの共感を得るためのツールとして採用オウンドメディアを活用し、企業のビジョンや働き方を発信する企業が増えました。収入を得る以外の魅力を求職者に伝えるという意味でも、採用オウンドメディアが適しているといえるでしょう。

【関連記事】オウンドメディアリクルーティング(OMR)とは?新しい採用手法を解説

採用オウンドメディアを活用するメリット

採用オウンドメディアを活用すると下記のようなメリットがあります。

- 応募者数の増加が期待できる

- 採用コスト削減につながる

- ミスマッチを防止できる

- インナーブランディングにつながる

- 採用力が向上する

各メリットを参考にして、採用オウンドメディアの開設を検討してみましょう。

応募者数の増加が期待できる

採用オウンドメディアでは、自社の魅力を自由に表現することができます。さまざまな職種から担当を選出して更新コンテンツを運用したり、製品の魅力や仕事の裏側などを発信したりすることも可能です。

このような採用サイトや求人広告では載せにくい情報を掲載することで、求職者へより一層自社に対する理解を促せます。発信した内容と求職者の価値観がマッチする機会が増えれば、応募へとつながる数も増えることが期待できるでしょう。

また、転職活動を開始していない段階から潜在層にアプローチしていく点からもメリットがあります。過去に閲覧したユーザーが転職活動を開始した際に、自社のことをすでに知っている状態で応募を検討してもらえます。良い印象をもってもらえていた場合、応募してもらえる可能性は高くなるでしょう。

採用コスト削減につながる

採用オウンドメディアを活用すると、採用コスト削減につながるメリットがあります。企業の採用活動では「企業説明会」「求人広告」など、さまざま外部コストが必要です。

2021年のマイナビキャリアリサーチLabによる調査では、従業員数1,001名以上の場合、下記費用が平均といわれています。

| 人材紹介費用 | 予算:600.8万円 | 実績:530.2万円 |

|---|---|---|

| 求人広告 | 予算:267.7 万円 | 実績:258.9万円 |

| 合同企業説明会 | 予算:230.3万円 | 実績:228.3万円 |

| ダイレクトリクルーティング | 予算:278.0 万円 | 実績:244.9万円 |

| 求人検索エンジン | 予算:244.6万円 | 実績:193.2万円 |

| 採用ブランディング | 予算:177.5万円 | 実績:134.5万円 |

参考:中途採用状況調査2022年版(2021年実績) | マイナビキャリアリサーチLab

採用オウンドメディアを活用することで、マッチする人材の採用の最適化がはかれます。また、求人広告のように掲載終了とともにコンテンツがなくなりません。自社の資産となるので、しっかり運営すれば、長期的に見て採用コスト削減につながります。

ミスマッチを防止できる

採用オウンドメディアを活用すると、ミスマッチを防止できるメリットがあります。採用オウンドメディアで自社の情報を多面的かつ十分に伝えることで、入社後のギャップを小さくできるためです。採用で発生するミスマッチの原因は、情報不足や発信内容と実際との乖離などが考えられます。現場のリアルな声を伝えることで、求職者は本当にその会社が自身の価値観とマッチしているかを入社前にスクリーニングできます。

また現在、3年以内に辞める「早期離職率」は、大企業より中小企業の方が高くなっているため、離職率に課題を抱える中小企業にも当てはまるメリットといえるでしょう。

インナーブランディングにつながる

採用オウンドメディアを活用すると、インナーブランディングにつながるメリットがあります。インナーブランディングとは、社内に対して実施するブランディングのことです。

採用オウンドメディアでは自社の製品やサービスに対する想いや開発意図、企業理念など、さまざまな情報を発信していくことが想定されますが、それらを改めて明文化することは、社員にとっても振返りの機会となります。自社のミッションや歴史に触れることで、従業員自身も愛着や共感、信頼感を高めることができるでしょう。

採用力が向上する

採用オウンドメディアを成功させるには、求める人物像の明確化や競合分析、ポジションの策定、求職者のインサイトや自社の強みをもとにした最適なコンテンツ企画を自社でおこなう必要があります。求人媒体やエージェントなどが担ってくれていた役割も自社で果たさなければならないということです。

さらに、制作するだけでなく、継続的に運用していく必要があります。閲覧数やリアクション、応募数などの数値を分析し、改善案を立案してPDCAを回していくのも欠かせません。原因の考察や対策をおこなって成果が出るようになれば、おのずと自社にマッチした人材を採用するノウハウが蓄積され、採用力も向上しているでしょう。

採用オウンドメディアを活用するデメリット

採用オウンドメディアを活用するデメリットを紹介します。

下記デメリットも加味した上で、採用オウンドメディアを検討しましょう。

- 効果が出るまでに時間がかかる

- 担当者の負担が増える

効果が出るまでに時間がかかる

採用オウンドメディアには、効果が出るまでに時間がかかるデメリットがあります。採用ブランディングの役割が強いため、開設したからといって集客(採用マーケティング)に直接貢献することは少なく、応募者の数を急激に増やすことは難しいです。また、閲覧者は転職活動を開始していない潜在層も含まれるため、オウンドメディアに訪れたとしても応募自体は先になる可能性もあります。

短期的に募集を増やして人材を獲得したい場合は、従来通り顕在層に働きかけるエージェントや求人媒体への掲載に注力する方が成果は見込めます。自社のことを知らない人への認知につなげる施策と興味をもって態度変容を促す施策は別物です。採用計画の期日にあわせて施策の優先度を決定しましょう。

担当者の負担が増える

採用オウンドメディアには、担当者の負担が増えるデメリットがあります。

- オウンドメディアの立ち上げ

- 自社分析

- ターゲット設定・分析

- コンテンツ企画

- コンテンツ制作(取材・ライティング含む)

- アクセス解析

- 運用・改善

上記のように、採用オウンドメディアの運用には多くの工程があり、担当者に大きな負担がかかります。社内にリソースが十分あるのか、不足している場合はWeb制作会社などの外部パートナーに協力してもらうのかなどを考慮した上で運用を開始しましょう。

【関連記事】オウンドメディアのメリット・デメリットとは?当社の事例もご紹介

採用オウンドメディアに必要な2つの要素

採用オウンドメディアには、下記2つの要素が必要です。

| 要素 | 概要 | メリット |

|---|---|---|

| ジョブディスクリプション | 仕事の役割と必要な能力を言語化したもの |

|

| シェアードバリューコンテンツ | 自社の価値観や魅力を伝え、求職者から共感を得る |

|

この2つの要素を上手くコンテンツに反映させるのが採用オウンドメディア成功の近道となります。各要素の詳細について見ていきましょう。

ジョブディスクリプションとは

ジョブディスクリプションとは、仕事の役割と必要な能力を詳細に言語化したもので、スキルフィットを確認できる情報です。日本語に訳すと「職務記述書」という意味になります。「詳細な業務内容」「業務の目的や目標」など、「募集要項」よりも詳細な情報を記載するのが特徴です。

業務内容を深く理解してもらうことで「自分の性格やスキルがこの会社とあっているか」を判断できるので、求職者と出会う力を向上させる要素といえます。

シェアードバリューコンテンツとは

シェアードバリューコンテンツとは、自社の価値観や魅力を伝え、求職者から共感を得るための要素で、カルチャーフィットを確認できる情報です。企業の魅力を伝えることで「自分と企業の価値観が合っているか」を判断できるので、求職者から選ばれるための要素といえます。

シェアードバリューコンテンツは、主に「カルチャーコンテンツ」「パーパスコンテンツ」の2つのコンテンツに分類されます。

各コンテンツの特徴を見ていきましょう。

カルチャーコンテンツ

カルチャーコンテンツは、自社の社風や行動規範などのカルチャーを伝えるコンテンツです。

具体的には、下記のようなコンテンツを掲載します。

- 企業文化

- 評価制度

- 研修制度

- 意思決定のルール

- 多様性に対する考え方

- 社内行事

- オフィスデザイン

上記のような項目には、企業それぞれの価値観が現れやすいです。これらを発信していくことで、同じ価値観をもった求職者の目にとまりやすくなります。また、入社後の「社風が合わない」「会社の文化になじめない」といったミスマッチも回避できるでしょう。

パーパスコンテンツ

パーパスコンテンツは、自社は何のために存在するのかなど、企業の存在価値や企業理念を伝えるコンテンツです。

具体的には、下記のようなコンテンツを掲載します。

- 経営理念

- 事業内容

- 企業の目標

- 創業者からのメッセージ

- 社会に対する取り組み

自社がどんな目標を掲げて、社会の中でどんな価値を提供しているかを伝えるのがパーパスコンテンツです。特に近年では「パーパス」を重視する求職者が増えてきているので、パーパスをしっかり伝えて、共感を得ることが大切です。

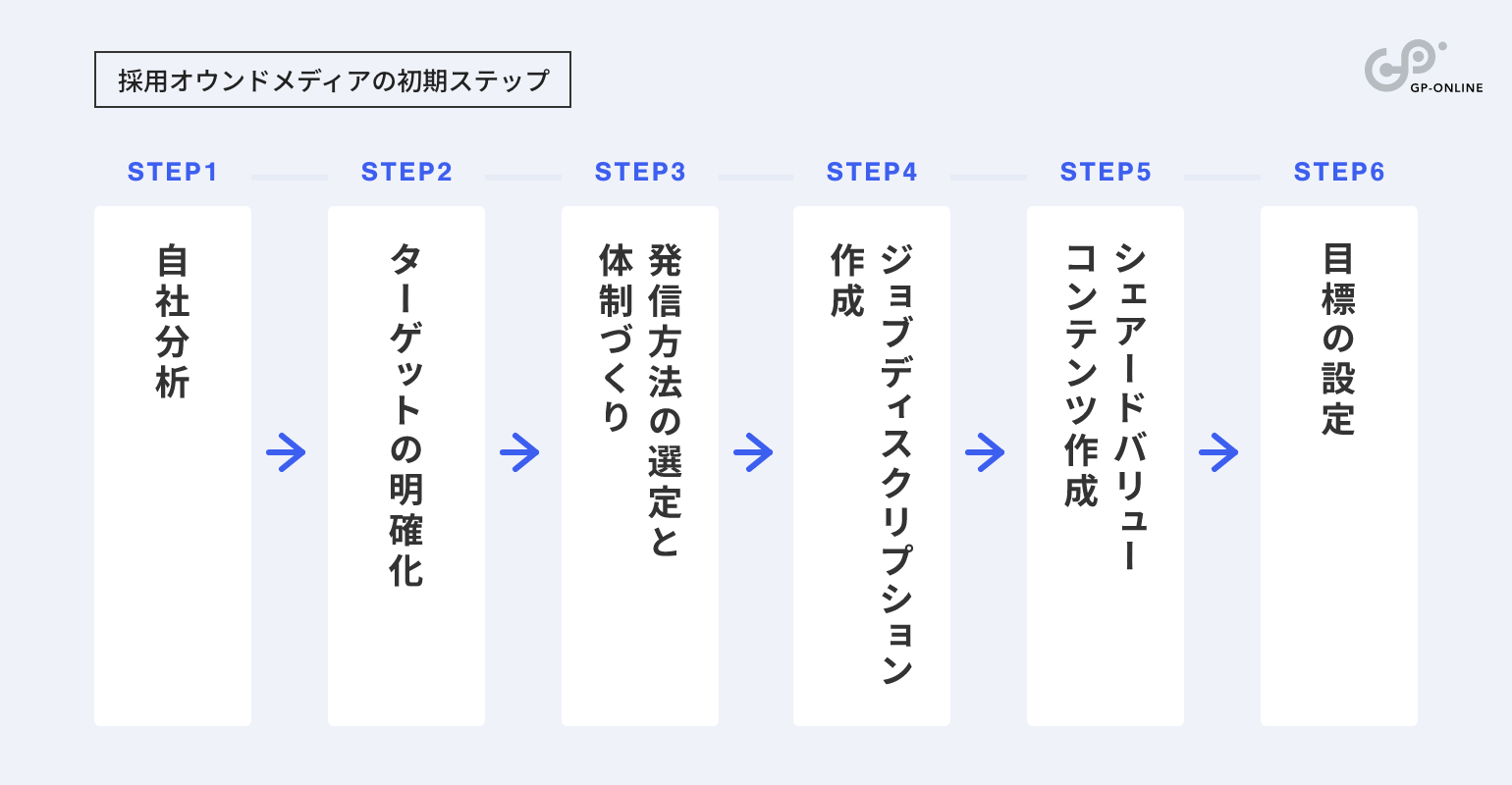

採用オウンドメディアの始め方

採用オウンドメディアの始め方をステップごとに説明していきます。採用戦略ですでに検討済みの要素ばかりかと思われますが、情報整理をかねて確認してみてください。

ステップ1:自社分析

採用オウンドメディアを始める前に、採用ブランディングの視点で「自社はどんな会社なのか?」を改めて確認しましょう。

それには、自社が何者であるのかが曖昧では、発信する内容は定まりません。業界におけるポジションや競合との差別化要素、強みなどを改めて分析しておきましょう。根幹を担う要素となるため、関係者を集めて時間をとってしっかりと固めておくのをおすすめします。

【関連記事】採用ブランディングとは?実施方法と成功事例を解説

また、コーポレートアイデンティティを振り返るのも一つの方法です。

コーポレートアイデンティティは、企業の経営戦略に基づいたビジネス展開や思想などを明文化したもので、下記3つの要素で構成されています。

- マインドアイデンティティ=企業の理想のあり方や存在理由などを言語化した要素

- ビジュアルアイデンティティ=マインドアイデンティティを目に見える形で表したデザイン

- ビヘイビアアイデンティティ=マインドアイデンティティに基づいた行動指針

【関連記事】コーポレートアイデンティティの作成方法を5STEPで紹介

ステップ2:ターゲットの明確化

自社だけでなく、発信先のターゲットを明確にしておく必要もあります。このとき「ターゲット層」ではなく、具体的な「個人」まで落とし込んだ「ペルソナ」を設計するのがポイントです。「年齢」「性別」「趣味」「価値観」など、思考や行動選択が想像できるまで詳細な人物を描き出し、関係者間で共有して共通認識をもちましょう。判断に迷った際には、このペルソナから辿って意思決定をすることが可能です。

また、ターゲットに対してペルソナが決まったら、「どんな情報を欲しがっているか」「転職理由は何が考えられるか」なども想定しておきましょう。ターゲットのニーズと、自社の「どんなイメージをもってもらいたいか」「企業のどんな面を知ってもらいたいかとして何を伝えるか」の両面から、発信すべきコンテンツを検討していきます。ペルソナの立場になってコンテンツを企画することで、自社の独りよがりなコンテンツになることを避けられます。

採用戦略時に策定した採用ペルソナがあれば、そのペルソナを採用オウンドメディアにも活用できます。

【関連記事】採用ペルソナとは?作り方やポイントを解説!

ステップ3:発信方法の選定と体制づくり

誰に向けて発信するかが決まってきたところで、採用オウンドメディアを何で作るかを決めていきます。採用オウンドメディアの場合、更新頻度が高くなることが予想されます。そのため、CMS(Contents Management System)を構築したり、コンテンツ発信サービスを契約するなどして、HTMLを直接触ることなく管理画面から記事が投稿できるような発信方法にすることがおすすめです。

発信方法の選定とあわせて、どこまで内製ができるかなど体制づくりも一緒に検討しましょう。

【関連記事】オウンドメディア運用のポイント6つと体制づくりを解説

以下、発信方法の選定に参考になる代表的なCMSやサービスを紹介します。

- WordPress

- Movable Type

- note

WordPress

WordPressは、世界シェアNO.1のCMSです。採用オウンドメディアにおいても、多くの企業がWordPressを選んでいます。オープンソースのため安価でCMS構築ができる代わりにセキュリティホールを狙った攻撃もあるため、運用時はシステム保守契約にプラスしてセキュリティ更新や定期的なバージョンアップなども見てもらえる体制が必要になります。

内製する場合にも、「テーマ」や「プラグイン」などの拡張機能も豊富なため、デザイン面で競合他社と差別化も比較的しやすくなります。公式サポートはありませんが、開発者・利用者のコミュニティが豊富なため、困ったことがあっても検索すれば解決策が見つかる可能性は高いです。

手軽に開設したい場合は、月額のサービス利用費がかかりますが、WordPress.comのサービスを利用する方法もあります。

参考:WordPress.com と WordPress.org

Movable Type

Movable Typeは、国内で5万件以上の導入実績があるCMSです。セキュリティ面での信頼性が高いため、大企業などの導入実績が多いのが特徴といえます。内製する場合にも、サポートやメンテナンスなどにも対応しているので、安定した運営をしたい企業におすすめです。

また、有料ライセンス制となり、シリーズによって費用が異なります。

note

noteは「クリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォーム」です。採用広報のツールとしても使用が広がりつつあります。シンプルな操作で簡単に記事を投稿できるので、プログラミングなどの知識も必要ありません。

また、note proと呼ばれる法人向けの有料サービスでは、独自ドメインやオリジナルナビゲーションが使用でき、簡単な操作で採用オウンドメディアの運用を開始できます。

ステップ4:ジョブディスクリプションの作成

採用オウンドメディアを始めるには、ジョブディスクリプションの作成も必要です。募集要項を策定するためにすでに決まっていることが多く、同じものを活用できます。

新規で策定が必要な場合、ジョブディスクリプションは下記手順でおこないましょう。

- 対象職務の情報収集とヒアリング

- 集めた情報を精査

- 精査情報をもとに掲載内容を決めていく

対象となる職務先から「仕事の内容・目的」「必要なスキル」「性格面における資質」などの情報を収集し、集めた情報をまとめます。情報を精査するときは、自社目線でなく、求職者目線で「どんな情報があった方がわかりやすいか」を重視して掲載内容を決めていきましょう。

ステップ5:シェアードバリューコンテンツの作成

採用オウンドメディアでは、シェアードバリューコンテンツで企業の存在意義や魅力を伝える必要があります。シェアードバリューコンテンツを制作するときは、ただ情報を羅列するだけではなく、ストーリーとして伝えるとよいでしょう。

例えば、企業理念を伝える場合「なぜそのような企業理念になったのか」「創始者がどういった思いで事業を始めた」かを盛り込むようにします。

ステップ6:目標の設定

採用オウンドメディアでは、目標の設定も必要です。目標は具体的な数字を設定するようにしましょう。例えば、採用オウンドメディアの「表示回数 、ユーザー数、平均滞在時間」などの指標を使って目標を設定し、Googleアナリティクスなどで定点観測を実施します。仮に、目標に届かなかった場合は、原因の仮説を立てて、改善策を講じる必要があります。

コンテンツの品質に問題がなければ、まず開設3ヵ月は様子をみましょう。採用サイトやコーポレートサイトからしっかり導線が貼られているかがポイントになります。採用オウンドメディアの効果が実感できるのは実際の採用活動の数値が必要になるので、1年ほどかかることを想定し、覚悟をしましょう。

【関連記事】オウンドメディア戦略の立て方|企画から効果計測まで徹底解説

採用オウンドメディアの事例5選

最後に、採用オウンドメディアの事例を5選紹介します。下記事例を参考にして、自社オウンドメディアにも反映させてみましょう。

- 株式会社ジーピーオンライン

- ナイル株式会社

- 株式会社メルカリ

- 株式会社MIXI

- freee株式会社

株式会社ジーピーオンライン

株式会社ジーピーオンラインの採用オウンドメディア「GROW-PLATHX(グロウプレイス)」は「成長」と「マッチ」をコンセプトに人、会社、価値観、仕事に関する情報を発信しています。どのカテゴリーでも「人」が起点になったコンテンツづくりになっており、社風が伝わりやすくなっています。

また、各記事の最後には取材された人が担当した代表的な実績も紹介されており、求職者に実際の仕事の成果を見てもらえる導線があるのが特徴的です。

URL:https://recruit.gpol.co.jp/blog/

ナイル株式会社

ナイル株式会社の「NYLE ALLOWS(旧ナイルのかだん)」は、社員の様子や文化、取り組みなどを中心に発信する採用オウンドメディアです。「人」「事業」「組織」「カルチャー」にカテゴリー分けされており、最新のナイルのことや目指すビジョンを知ることができます。事業部や職種だけでなく、「BET ON MYSELF」「GO THE EXTRA MILE」「OPEN THE MIND」という3つのバリューもタグが用意されており、バリューをより具体的に理解できるように設計されています。

同社はIndeed主催の「オウンドメディアリクルーティング アワード 2020」での受賞経験もあり、採用活動におけるメディアの活用方法をぜひ参考にしていきたい企業のひとつでもあります。

URL:https://r-blog.nyle.co.jp/

株式会社メルカリ

株式会社メルカリでは「mercan」という採用を目的としたオウンドメディアを運営しています。「mercan」のコンセプトは、「メルカリの“いま”を正しくかつ遠くまで届け、エンパシーの総量を増やす。」に設定されており、「メルカリの人を伝える」をテーマに、発信されています。

また、社員同士の対談コンテンツが多いため、社内の雰囲気などが自然に伝わる内容になっているのも特徴です。

URL:https://mercan.mercari.com/

株式会社MIXI

株式会社MIXIは、「ミクシル」という”MIXIらしさ”を伝える採用オウンドメディアを運営しています。2017年に立ち上げてから7年たち、2024年12月に採用ブランディングの強化の観点からリニューアルされたようです。人を軸にした取材コンテンツを中心に、会社の価値観や多様性が伝わるように発信されています。

トップページからはキーワード検索やタグ検索だけでなく、ピックアップされたセリフから記事へ飛べる仕様が特徴的です。

freee株式会社

freee株式会社では、採用サイトの中に「採用ブログ」コンテンツを設置し、採用オウンドメディアを運営しています。「新卒採用」「中途採用」「freeeについて」と大きく3つにカテゴライズして、取材コンテンツを中心に展開されており、会社の魅力的な部分だけでなく、等身大のリアルな発信も大事にされているようです。

また、note上やWantedly上でも採用に関するブログを公開するなど、さまざまな媒体で発信することでユーザーとのタッチポイントが創出されているのではないかと見受けられます。

URL:https://jobs.freee.co.jp/recruitblog/

採用オウンドメディアで潜在層にもアプローチを広げよう

採用オウンドメディアは、求職者や未来の求職者候補者に向けて情報発信するサイトです。しっかり運用していけば「応募者数の増加が期待できる」「採用コスト削減につながる」といったメリットがあります。

採用オウンドメディアの成功には「ジョブディスクリプション」「シェアードバリューコンテンツ」の2つ要素が必須です。この2つの要素をコンテンツで表現し、潜在層から顕在層まで広くアプローチしていきましょう。

そして、採用オウンドメディアの運営が継続し続ける環境を整えるために、責任者は覚悟と勇気をもって予算と人的リソースの確保を決意しましょう。

採用サイトや採用ブログ構築はおまかせ

ジーピーオンラインの採用サイト制作

採用ブランディングと採用マーケティングの視点から制作をおこなう、それがジーピーオンラインの採用サイト制作です。

コンテンツ企画や社員インタビューなどの取材、ライティング、撮影はもちろん、ブランドコンセプト策定やAI チャットボットの導入、SNS運用代行、映像制作など幅広く承ります。採用サイトの重要な要素となる写真は、撮影のディレクションをアートディレクターが担当することも可能です。

- Peach Aviation株式会社さま

- コスモエネルギーソリューションズ株式会社さま

- 株式会社ナリス化粧品さま

- ダイキンエアテクノ株式会社さま

- テンワス株式会社さま

- 株式会社鴻池組さま

- スナダ建設株式会社さま

など、これまで当社では多くの企業さまの採用サイトを制作してきました。

また、当社においても、オウンドメディアを活用した採用活動にシフトしました。採用力の強化を目的として「驚きでも感動でもなく“ありがとう”を。」をスローガンにリクルートサイトのリニューアルをおこなった結果、書類通過率約3.9倍を実現し、当社の求める人物像とマッチした応募者の割合が上がっています。

人材獲得競争が激化している現代、変化する求職者ニーズを正確に捉え、オウンドメディアでの最適な情報発信と求職者の共感醸成から求職者の母集団形成とマッチング精度の向上を支援します。

採用サイトや採用ブログ構築はおまかせ

サービス資料をダウンロードいただけます

Web制作会社をお探しの方へ向けて、当社のサービス内容を簡単にダウンロードできる資料請求フォームをご用意いたしました。

▼資料内容(一部)

-ジーピーオンラインについて

-ジーピーオンライン3つの力

-サイト作りのポリシー

-品質管理

-サービス紹介・実績

WRITER久永愛子 Webマーケーター

2000年在学中から独学でWebサイト制作を経験したのち、2007年にジーピーオンライン入社。ディレクター、総務、広報、人事・採用などさまざまなポジションでの経験を活かし、Webサイト運用やWebマーケティングに関する情報を分かりやすく発信していきます。