こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)の久永です。

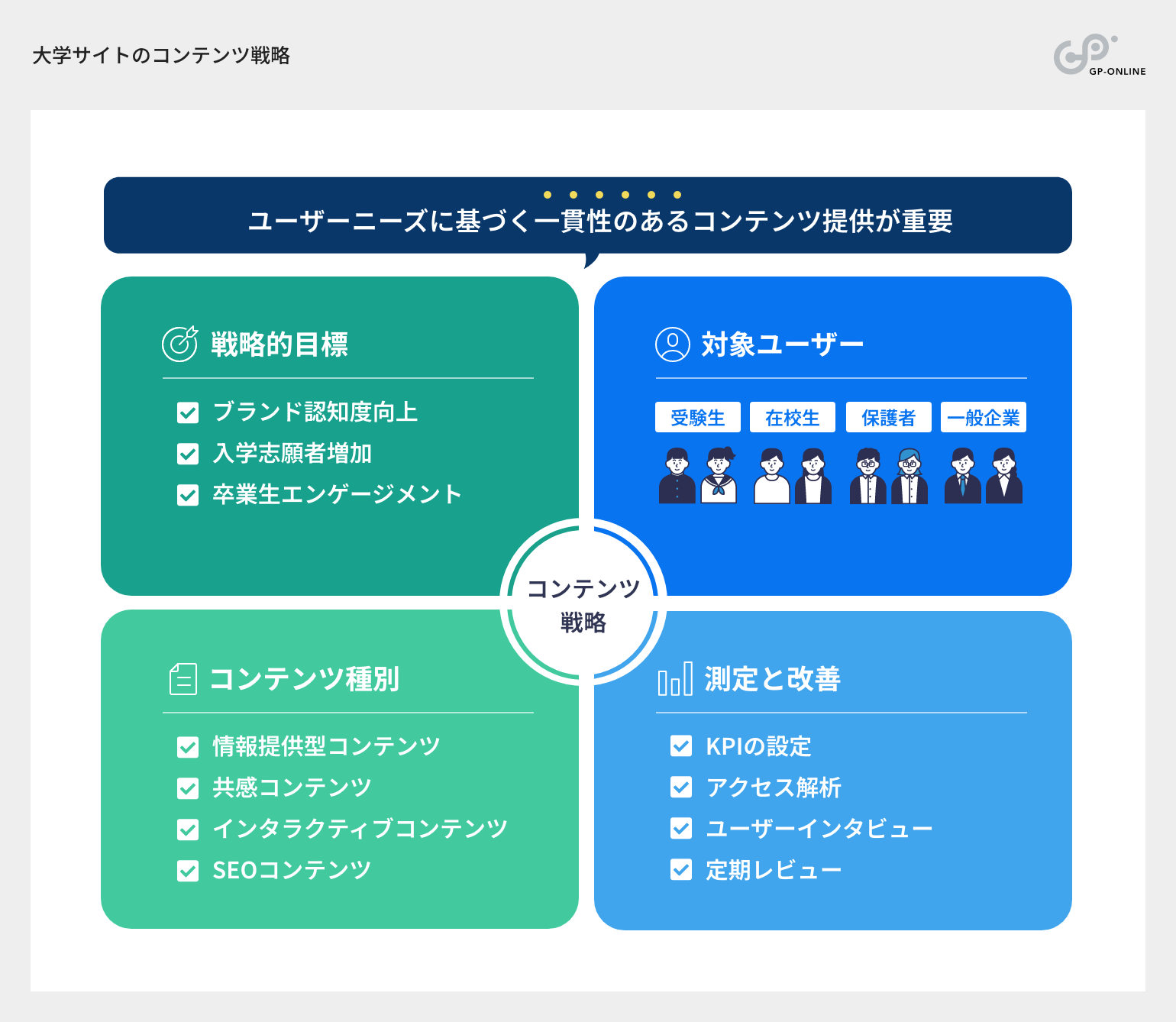

大学のWebサイトは、受験生や保護者、在学生、卒業生、企業、地域社会など、多くの人にとって重要な情報源です。多様なステークホルダーに向けて大学の魅力を効果的に伝え、ブランドイメージを高めるためには、戦略的なコンテンツ発信が不可欠となります。

この記事では、大学サイトを運用している広報担当者さまに向けて、効果的なコンテンツ戦略の立て方と、SEO(検索エンジン最適化)やLLMO(大規模言語モデル最適化)に強いコンテンツ作りのポイントを分かりやすく解説します。

貴学のWebサイトをより魅力的かつ効果的な広報ツールへと進化させるためのヒントとしてお役立てください。

大学・学校サイトはおまかせください

もくじ

なぜ大学サイトにコンテンツ戦略が必要なのか?

大学サイトは単なる情報発信の場ではなく、大学のブランディングや受験生獲得のための重要なプラットフォームです。特に受験生にとって、大学サイトは志望校選びの重要な判断材料となります。実際に多くの受験生が複数の大学サイトを比較検討しており、そのファーストインプレッションが志望校選定に大きな影響を与えています。

近年は大学間の競争が激化する中で、他大学との差別化を図るコンテンツ戦略がますます重要になっています。単に情報を羅列するだけでなく、大学の強みや特色を効果的に伝え、ターゲットの心に響くコンテンツを提供することが求められています。

大学サイトが果たす役割と第一印象の重要性

大学サイトは「大学の顔」として、訪問者に第一印象を与える重要な役割を担っています。サイトデザインの美しさや使いやすさはもちろん、コンテンツの質や情報の整理方法によって、大学のブランドイメージが形成されます。

特に初めて大学サイトを訪れる受験生にとって、サイトの第一印象は大学選びの決め手となることも少なくありません。情報が整理されておらず、必要な情報にアクセスしにくいサイトは、大学自体の評価にも悪影響を及ぼす可能性があります。

大学サイトは大学の教育理念や研究活動、学生生活の魅力を伝える広報ツールでもあります。適切なコンテンツ戦略によって、大学の強みや特色を効果的に伝え、受験生の興味関心を引き出すことが重要です。

受験生獲得のためのコンテンツ戦略

受験生獲得のためのコンテンツ戦略では、受験生が大学選びで重視するポイントを理解し、それに応える情報を提供することが重要です。学部・学科の特色、カリキュラム、就職実績、キャンパスライフなど、受験生が知りたい情報を分かりやすく提供する必要があります。

また、単に情報を羅列するだけでなく、大学の魅力や特色を伝えるストーリーテリングも効果的です。例えば、在学生や卒業生のインタビュー、研究活動の紹介、キャンパスライフの様子など、具体的なストーリーを通じて大学の魅力を伝えることで、受験生の共感や興味を引き出すことができます。

さらに、受験生の検索行動を理解し、SEO対策を施すことも重要です。「〇〇大学 学科」「〇〇学部 就職先」など、受験生がよく検索するキーワードを意識したコンテンツ作りが求められます。

ターゲット別コンテンツ設計のポイント

大学サイトを訪れるユーザーは多様であり、それぞれ異なる目的や関心を持っています。効果的なコンテンツ戦略を立てるためには、主要なターゲットを明確にし、それぞれのニーズに合わせたコンテンツを設計することが重要です。

特に重要なのは、受験生、保護者、在学生という三つの主要ターゲットです。ユーザーの行動パターンや情報収集のプロセスを理解し、適切なタイミングで必要な情報を提供することが求められます。

【関連記事】大学・学校サイトリニューアルを成功へ導く5つのポイント

受験生向けコンテンツの必須要素

受験生向けコンテンツでは、大学選びの判断材料となる情報を分かりやすく提供することが重要です。マイナビ進学総合研究所の調査では、「学べる内容」「取れる資格」「学部名・学科名」が「就職率の高さ」や「学校の所在地」よりも重視するポイントとしてあげられています。

志望校選びでは「就職率」よりも「学べる内容」「取れる資格」が重要視されていることからも、不確実な時代において、高校時代に何を学び、大学で「何が学べるか・身につくか」を考えている様子が浮かび上がってきたと言えます。

受験生は自分が大学で何が学べて、どのような学生生活を送れるのか、将来どのようなキャリアを築けるのかをイメージしたいと考えています。学部・学科情報、カリキュラムなどの情報はもちろん、在学生や卒業生の声、就職先の具体例など、入学後をイメージできるようにリアルな情報を提供することが効果的です。

複数の大学を比較検討する傾向がある受験生に対しては、自大学の強みや特色を明確に伝えることが重要になります。他大学との差別化ポイントを明確にし、「なぜこの大学を選ぶべきか」という問いに答えるコンテンツを提供しましょう。

保護者向けコンテンツのポイント

学部・学科情報は、受験生が最も重視する情報のひとつですが、昨今は保護者の関心も高まっています。全国大学生協連による保護者への意識調査では、大学に期待することに「専門知識の教育強化」が「就職のための支援強化」よりも大きく上回った結果となりました。

大学に期待すること(上位7項目)について19年と比較したところ、「専門知識の教育強化」は65.4%で最も期待が高く、19年以降の順位変動はない。2位の「社会人としての一般教養の教育強化」は53.6%で、19年47.3%に対して+6.3ポイント増加している。

各学部・学科で何を学べるのか、どのようなカリキュラムが組まれているのか、どのような研究が行われているのかを具体的に伝えることが大切です。競合大学との差別化ポイントとなる特色あるカリキュラムや教育プログラムは、積極的にアピールしましょう。

在学生向けコンテンツの活用

在校生にも役立つコンテンツは、受験生にもアピールてきるポイントになります。シラバス(授業計画)は在校生が利用する必要なコンテンツでもあり、受験生にも学べる内容を具体的に知れる情報源になります。

大学によっては学生ポータルサイトを運営し、学生支援を一元化するコンテンツや、特設の図書館サイトを制作する大学もあります。キャリアサポートコンテンツでは、キャリアセンターの取り組み、インターンシップ制度、就職支援プログラムなど、大学が提供するキャリア支援の内容を具体的に紹介しましょう。

競合大学との差別化を図るコンテンツ戦略

大学間の競争が激化する中、競合大学との差別化は大学サイトのコンテンツ戦略において極めて重要です。自学の強みや特色を効果的に伝え、ターゲットの心に響くコンテンツを提供することが求められています。

差別化戦略の第一歩は、自学の強みや特色を明確に認識することです。教育理念、研究実績、キャリア支援、国際交流、地域連携など、さまざまな観点から自学の独自性を見出し、それを効果的に伝えるコンテンツを作成しましょう。

自学の強みを活かしたコンテンツ制作

自学の強みを活かしたコンテンツ制作では、まず自学の独自性や競争優位性を明確に認識することが重要です。特色ある研究プロジェクト、ユニークな教育プログラム、充実した留学制度、強力な産学連携など、他大学との差別化ポイントを洗い出しましょう。

これらの強みを効果的に伝えるためには、具体的なストーリーや事例を用いることが効果的です。研究プロジェクトの成果が社会にどのように貢献しているか、ユニークな教育プログラムを通じて学生がどのように成長したかなど、具体的なエピソードを交えて紹介することで、より印象的なコンテンツを作成できます。

数値やデータを活用して客観的に強みを示すことも重要です。研究費獲得額、特許取得数、就職率、留学者数など、自学の強みを裏付けるデータを効果的に活用してください。

SEOやLLMO(GEO/AIO)を意識したコンテンツ制作

大学サイトのコンテンツを効果的に発信するためには、SEOの視点は欠かせません。適切なSEO対策を施すことで、受験生や保護者が大学に関する情報を検索した際に、自学のサイトが上位に表示される可能性が高まります。

特に受験生は大学選びの過程で、「〇〇大学 学科」「〇〇学部 就職先」「〇〇大学 奨学金」など、特定のキーワードで検索する傾向があります。これらのキーワードを意識したコンテンツ作りをおこなうことで、検索エンジンからの流入を増やすことができるでしょう。

また、近年注目されているのが、LLMO(Large Language Model Optimization/大規模言語モデル最適化)です。ChatGPTやGeminiなどの生成AIがWebコンテンツをどのように認識し、どのような情報を返すかを考慮しておこなう最適化のことです。従来のSEOで大切なユーザーにとって価値のある、質の高いコンテンツを提供することが、結果的にSEOやLLMOにもつながります。

LLMOのためのLLMS.txtやよくある質問コンテンツなど、小手先の施策に囚われず、受験生をはじめとしたユーザーにとって有益なコンテンツを愚直に作り続けることが、SEOやLLMOにとって一番の近道です。

効果的な動画・ビジュアルコンテンツの活用

大学サイトにおいて、動画やインタラクティブコンテンツの活用は、受験生の興味を引き、大学の魅力を効果的に伝える重要な要素となっています。これらのコンテンツは、静的なテキストや画像だけでは伝えきれない大学の雰囲気や学生生活の様子を生き生きと表現することができます。

特に、デジタルネイティブ世代の受験生にとって、動画コンテンツは情報収集の主要な手段となっています。大学の特色や学部・学科の紹介、キャンパスライフの様子など、さまざまな情報を視覚的かつ直感的に伝えることができる動画は、大学選びの重要な判断材料となっています。

【関連記事】デザイナーが選ぶ参考になる大学サイト10選!Webデザインのポイントも解説

動画コンテンツの種類と効果的な活用法

大学サイトで活用できる動画コンテンツには、以下のようなものがあります。

| 大学紹介動画 | 大学の概要、特色、施設などを総合的に紹介する動画 |

|---|---|

| 学部・学科紹介動画 | 各学部・学科の特徴、カリキュラム、研究内容などを詳しく解説する動画 |

| キャンパスライフ動画 | 学生の日常生活、サークル活動、イベントなどを紹介する動画 |

| 在学生・卒業生インタビュー動画 | 実際の学生の声を通じて大学の魅力を伝える動画 |

| オープンキャンパス案内動画 | オープンキャンパスの様子や参加方法を紹介する動画 |

これらの動画を効果的に活用するためには、以下のポイントに注意しましょう。

- ターゲットを明確にし、そのニーズに合わせた内容を提供する

- 短尺(2〜3分程度)で視聴者の興味を引く構成にする

- 高画質・高音質で制作し、視聴者に快適な体験を提供する

- SNSでの共有を意識し、拡散しやすい内容や形式を心がける

ユーザビリティを重視したサイト設計

大学サイトのユーザビリティは、受験生や在学生、卒業生など、多様なユーザーにとって使いやすい設計が求められます。特に情報量が多い大学サイトでは、適切なナビゲーションや視覚的な配慮が欠かせません。ユーザビリティを向上させることで、訪問者が目的の情報をスムーズに見つけられるようになり、サイトの価値を高めることができます。

ターゲット別ナビゲーションの構築

大学サイトには、受験生、保護者、在学生、卒業生など異なるターゲットがアクセスします。それぞれのニーズに応じたナビゲーション設計の工夫が重要です。

| 受験生向け | 学部・学科紹介、入試情報、キャンパスライフを簡単に見つけられるリンクを配置 |

|---|---|

| 保護者向け | 学費・奨学金情報や安全性に関するページへのアクセスを容易にする |

| 在学生向け | 授業情報やイベント情報を優先的に表示 |

| 卒業生向け | 同窓会情報やキャリア支援ページへのリンクを目立たせる |

レスポンシブWebデザインの重要性

近年、多くのユーザーがスマートフォンやタブレットから大学サイトにアクセスしています。そのため、レスポンシブWebデザインによるモバイル対応は必須です。

- 画面サイズに応じたレイアウト調整:スマホでもPCでも快適に閲覧できるデザイン

- タップしやすいボタン設計:指で操作しやすいサイズと配置

- 読み込み速度の最適化:画像やスクリプトを軽量化して高速表示を実現

アクセシビリティへの配慮

アクセシビリティとは、障害を持つ方や高齢者など、すべてのユーザーが使いやすいサイト設計を指します。以下のポイントを押さえることで、多様なユーザーに対応できます。

- 代替テキスト(alt属性)の活用:画像コンテンツに説明文を追加し、スクリーンリーダーで読み上げ可能にする

- 文字サイズ変更機能:視覚障害者や高齢者向けに文字サイズを調整可能とする

- コントラスト比の適切な設定:文字色と背景色のコントラストを高めて視認性を向上させる

- キーボード操作対応:マウス以外でも操作できる構造を提供

アクセシビリティへの配慮は社会的責任としても重要であり、多様なユーザー層から信頼される大学サイト運営につながります。

コンテンツの定期的な更新と効果測定

大学サイトは一度作成して終わりではなく、継続的な改善と更新が必要です。コンテンツの鮮度を保ちつつ、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことで、常に効果的な戦略を維持できます。

KPIの設定とアクセス解析の活用法

効果測定にはKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。以下は大学サイトで設定すべき主なKPI例です。

- オープンキャンパス申込数

- 資料請求数

- アクティブユーザー数

- 平均滞在時間

- エンゲージメント率

Google Analyticsなどの解析ツールを活用し、訪問者数や流入経路、直帰率などを分析することで改善点を特定できます。また、デバイス別(PC・スマホ)のアクセス状況も確認し、それぞれ最適化されたコンテンツ提供につなげましょう。

ユーザーフィードバックの収集と反映

ユーザーから直接意見を集めることも重要です。以下の方法でフィードバックを収集しましょう。

- オンラインアンケート:受験生や保護者向けアンケートフォーム設置

- SNSで意見募集:公式アカウントで質問投稿やコメント募集

- イベント時ヒアリング:オープンキャンパス参加者へのインタビュー

収集したフィードバックは整理・分析し、改善点として反映します。これによりユーザー満足度が向上し、コンテンツ戦略全体の質も高まります。

定期的なコンテンツ更新とPDCAサイクル

PDCAサイクルによる継続的改善は以下の手順で進めます。

- Plan(計画):年間のコンテンツ運用計画作成。(例「入試情報更新」「新規動画追加」など)

- Do(実行):集客施策と連動したコンテンツ制作。

- Check(評価):アクセス解析結果やユーザーフィードバック分析。

- Action(改善):評価結果から改善点の立案や新施策の立案。

このサイクルを定期的に回すことで、大学サイトは常に最新かつ効果的な状態を維持できます。また、部門間で連携しながら運営することで効率化も図れます。

大学・学校サイトコンテンツ戦略まとめ

大学サイトのコンテンツ戦略は、単なる情報発信ではなく、大学の強みを活かした差別化と受験生獲得のための重要な取り組みです。効果的な戦略のポイントは、ターゲット別のコンテンツ設計、自学の強みを活かした差別化、SEOやLLMO(GEO/AIO)への意識、動画・インタラクティブコンテンツの活用、ユーザビリティの向上、そして継続的な改善サイクルの構築です。

特に重要なのは、大学の本質的な価値を明確にし、受験生や保護者の視点に立ったコンテンツ提供です。コンテンツマーケティングを通じて大学のイメージを定着させ、認知度を高めることができます。PDCAサイクルを回しながら、常に最新かつ効果的なコンテンツを提供し続けることで、競合大学との差別化を図り、志願者増加につなげましょう。

大学・学校サイトはおまかせください

ジーピーオンラインの大学・学校サイト制作

少子化が加速している昨今、志願者獲得競争は激化しています。学校独自の個性や強みを明確に打ち出し、他校と差別化していくことが求められています。そして、学生・保護者に向けて正確に素早く情報発信をしていく重要性は、ますます増えるばかりです。学校サイトはそれらニーズを満たすための重要なツールを担っています。

ジーピーオンラインでは、これまで多くの学校サイトの制作に携わってきました。

学校サイトは年度更新といった定期的な大型更新も必要になります。私たちはお客さまと伴走する形でWebサイト運営チームをつくらせていただき、お悩みや課題を共有しながらWebサイト運用を共にすすめていきます。

学校の魅力が伝わるサイトへ

サービス資料をダウンロードいただけます

Web制作会社をお探しの方へ向けて、当社のサービス内容を簡単にダウンロードできる資料請求フォームをご用意いたしました。

▼資料内容(一部)

-ジーピーオンラインについて

-ジーピーオンライン3つの力

-サイト作りのポリシー

-品質管理

-サービス紹介・実績

WRITER久永愛子 Webマーケーター

2000年在学中から独学でWebサイト制作を経験したのち、2007年にジーピーオンライン入社。ディレクター、総務、広報、人事・採用などさまざまなポジションでの経験を活かし、Webサイト運用やWebマーケティングに関する情報を分かりやすく発信していきます。