こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)のふじです!

SNSを活用し、商品やサービスの認知度を上げるためのキャンペーンをおこなう企業は多くなりました。

SNSを通じて、プレゼントキャンペーンを企画しようと考えられているのであれば注意しなければいけない法律があります。「景品表示法」(景表法)です。景表法について理解していなければ、賞品や賞金が当たるキャンペーンをおこなっても景表法に違反し罰則を受ける可能性があります。

では、どうすれば景表法に違反せずキャンペーンをおこなえるのでしょうか。この記事では、SNSキャンペーンを実施する上で、知っておくべき景表法について解説します。これから、SNSキャンペーンを企画・実施しようとする担当者の方は、ぜひ最後までご覧になってください。

キャンペーン企画もおまかせ

もくじ

景品表示法とは

景品表示法とは、事業者が過大景品を提供することにより、消費者が過大景品に惑わされて質の良くないものや、割高なものを買わされてしまうことを防止する法律です。

過大景品による不健全な競争が激化してしまうと、事業者は商品やサービスの質に力をいれなくなり、消費者の不利益につながる恐れがあります。景品表示法で、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の保護と過大景品による不健全な競争を防止しているのです。

景品類の定義

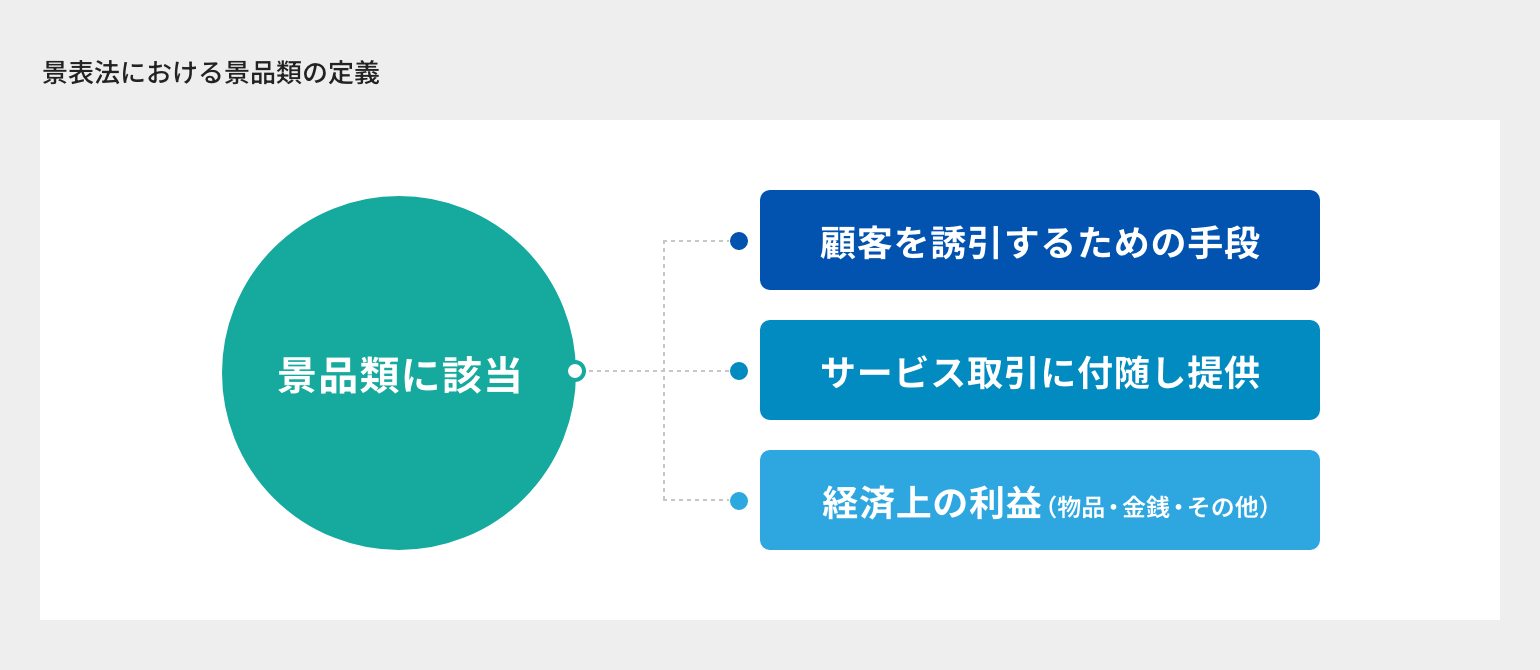

一般的に景品とは、粗品・おまけ・賞品などを指すことが多いのですが、景品表示法上の「景品類」は以下の3つのポイントから具体的に定義されています。

- 顧客を誘引するための手段として

- 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する

- 物品、金銭その他の経済上の利益

ただし正常な商慣習に照らして、値引きまたはアフターサービスと認められる経済上の利益や、商品・サービスに附随する経済上の利益は、景品類には含みません。

参考:消費者庁「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」

景品表示法に基づく景品規制

景品表示法に基づく景品規制には、主に以下の3つがあります。

- 一般懸賞

- 共同懸賞

- 総付(そうづけ)景品

この3つにはそれぞれ特徴があります。端的に説明すると、以下の通りです。

| 一般懸賞 | 抽選やクイズの解答の正誤による偶然性のある懸賞 |

|---|---|

| 共同懸賞 | サービス提供業者が実施する歳末セールなど、複数の事業者が参加しておこなう懸賞 |

| 総付景品 | 一般消費者に対して、「懸賞」によらずに提供される景品類。 例:商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等 |

※参考:消費者庁「景品規制の概要」

この3つのそれぞれで、具体例や限度額が定められているので解説します。

詳細に関しては以下に説明がありますので、キャンペーンの景品を企画する際には必ず理解しておくようにしましょう。

一般懸賞

一般懸賞は、商品やサービスの利用者に対して、じゃんけんや抽選くじなどの偶然性のある行為や、クイズなどの解答で正解すればもらえるという特定行為の優劣によって景品類を提供する懸賞です。共同懸賞以外の景品は、一般懸賞と言われています。

一般懸賞における景品類の限度額は下記の表のとおりです。

| 懸賞による取引価額 | 景品類限度額 | |

|---|---|---|

| 最高額 | 総額 | |

| 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |

| 5,000円以上 | 10万円 | |

出典:消費者庁ウェブサイト

共同懸賞

販売店などの事業者が複数参加して懸賞を提供することで、共同懸賞を実施できます。商店街や、ショッピングモールに入っている店舗が一斉におこなう年末セールなどが、例として挙げられます。

共同懸賞は、一般懸賞よりも景品類の限度額は高く設定されており、共同懸賞の限度額は下記の表のとおりです。

| 景品類限度額 | |

|---|---|

| 最高額 | 総額 |

| 取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |

出典:消費者庁ウェブサイト

総付(そうづけ)景品

一般消費者に対して、懸賞以外に「提供」する景品類は、「総付景品」「ベタ付け景品」と言われています。例を挙げると、商品の購入やサービス申し込み時に先着順で提供される金品などは、総付景品に該当します。

総付景品の限度額は下記の表のとおりです。

| 取引価額 | 景品類の最高額 |

|---|---|

| 1,000円未満 | 200円 |

| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |

出典:消費者庁ウェブサイト

参考:その他特殊な懸賞

一般懸賞、共同懸賞、総付景品のほかにも、制限や懸賞がありますのでご紹介します。

業種別景品告示

特定の業種においては業界の実情を考慮し、一般懸賞・共同懸賞・総付景品の規制とは別で、景品に制限が設けられています。

- 新聞業

- 雑誌業

- 不動産業

- 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業

各業種ごとに告示が制定されているので、該当の業種の方は確認してから、景品の企画をするようにしましょう。出版物小売業等においては、業界の自主ルール「公正競争規約」を設けていますので、業界独自の自主ルールがないかも確認しておきましょう。

オープン懸賞

新聞やWebサイト等の広告で企画を周知し、商品やサービスの購入等を条件とせずに、抽選で金品を提供する企画を「オープン懸賞」と言います。オープン懸賞においては、景品規制は適用されません。

提供できる金品等の上限額も従来は設けられていましたが、平成18年4月に規制が撤廃されました。2024年現在では、具体的な上限額は定められていません。

景品表示法に違反した場合

景品表示法に違反した場合、消費者庁の対応・罰則が課せられます。消費者庁は、当該行為をおこなっている事業者に対し、以下の措置命令をおこないます。

- 不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除

- 再発防止策の実施

- 今後同様の違反行為をおこなわないことを命ずる

事業者が不当表示をした場合、消費者庁は、景品表示法第5条第3号以外の要件を満たす限り、当該事業者に対して課徴金(納付課徴金納付命令)を命じます。命じられた事業者は、罰金を支払わなければいけません。

景品表示法第5条第3号は、内閣総理大臣が指定している不当表示です。2024年現在では7種類の告示がありますので、注意しましょう。

参考:消費者庁「景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?」

参考:消費者庁「表示に関するQ&A 景品表示法第5条第3号に基づく表示に関する指定告示」

まとめ:キャンペーン実施時は必ず景品表示法の確認を!

この記事では、SNSキャンペーンを実施する上で知っておきたい景品表示法について解説しました。SNSキャンペーンにおいて確認が必要なのは、応募条件と取引価格と景品の金額です。優良誤認表示になっていないか、禁止されている不当な表示方法になっていないか、しっかりチェックしましょう。

商品の認知度を上げるためや、消費者への還元を目的としてSNSを活用するシーンは増えています。景品表示法に反する行為は企業側にとって罰則が課せられる場合もあるので、注意してキャンペーンをおこないましょう。

選ばれる理由:当社のキャンペーンサイト制作

当社では、大手ナショナルクライアントからスタートアップ企業まで、幅広いクライアントから長年リピートでWebサイト制作をご発注いただいています。

多くの企業さまに選ばれてきた理由を3点ご紹介します。

- 豊富な実績

- グループ会社「つながる科学研究所」と連携

- キャンペーン制作を一括対応

豊富な実績

2000年の創業以来、ジーピーオンラインでは2,000件を超えるキャンペーン施策を支援し、結果を出してきました。

- ブランドタイアップのシリアルキャンペーンで7.6万件の応募達成

- 汎用性のある懸賞キャンペーンでフォロワー獲得とコストメリット実現

- レシートキャンペーンで月あたり10,000件の応募獲得達成

試行錯誤を経て培ったノウハウをもとに、お客さまのご要望に合ったキャンペーン施策をご提案いたします。

グループ会社「つながる科学研究所」と連携

キャンペーンに必要不可欠なSNSのアカウント開設・運用に関してもお任せください。SNSマーケティングに特化したグループ会社、「つながる科学研究所」と連携し、新規立ち上げからサポートいたします。

- どのように運用していけばいいかわからない

- 投稿していくネタがない

- SNSを熟知した人が担当にいない

など、なんでもご相談ください。

【関連リンク】SNSマーケティングはつながる科学研究所

キャンペーン制作を一括対応

ジーピーオンラインのキャンペーンサイト制作では、キャンペーンに特化したチームが企画・サイト制作・システム構築まで一括でお引き受け可能です。そのため、キャンペーンツールやページ制作などでベンダーを分ける必要はありません。

また、キャンペーンでは個人情報を取り扱う機会が多くありますが、当社はPマーク(JIS Q 15001)取得企業のため、安心してお任せいただいております。

キャンペーン企画もおまかせ

サービス資料をダウンロードいただけます

Web制作会社をお探しの方へ向けて、当社のサービス内容を簡単にダウンロードできる資料請求フォームをご用意いたしました。

▼資料内容(一部)

-ジーピーオンラインについて

-ジーピーオンライン3つの力

-サイト作りのポリシー

-品質管理

-サービス紹介・実績

WRITERふじ ディレクター

ホテル業界を経験後、2020年にジーピーオンラインに入社。ディレクターとしてコーポレート、製品・ブランドサイト、キャンペーンサイトなどさまざまなサイト制作に携わっています。